| 최초 작성일 : 2025-08-19 | 수정일 : 2025-09-01 | 조회수 : 1019 |

조선의 역사를 말할 때, ‘과학’이라는 단어와 함께 가장 먼저 떠오르는 이름이 있다. 바로 장영실이다. 그러나 우리가 기억하는 그의 이름 뒤에는 화려함과 동시에 씁쓸한 침묵이 공존한다. 천민으로 태어나 조선 최고의 과학자로까지 올라섰으나, 역사 속에서 갑작스레 자취를 감춘 인물. 그가 남긴 발명품과 공적은 분명 빛나지만, 그가 맞닥뜨린 사회적 한계는 여전히 많은 것을 시사한다.

1390년, 부산 동래현에서 태어난 장영실은 어머니가 관노였던 탓에 신분적으로는 천민이었다. 신분제 사회에서 ‘노비’라는 출발은 곧 삶의 종착을 의미했다. 그러나 세상은 예외적인 순간을 허락하곤 한다. 태종은 이미 그의 솜씨를 눈여겨보았고, 세종은 한 걸음 더 나아가 그를 과학의 전면으로 불러냈다.

1417년, 궐내에 들어와 공식적으로 인정받은 그는 곧 세종의 명을 받아 중국으로 파견된다. 윤사웅, 최천구와 함께 천문기기를 직접 관찰하고 제작 방법을 배워온 것이다. 단순히 ‘견학’이 아니라 조선에 맞는 과학적 토대를 마련하는 실무 훈련이었다. 돌아온 그는 천문기기 제작에 참여하며 점차 세종의 절대적인 신임을 얻게 된다.

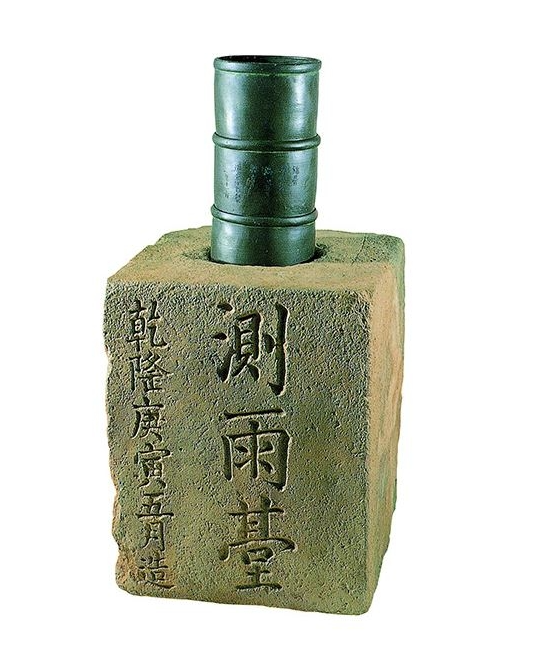

1420년대와 1430년대는 장영실의 전성기였다. 그는 세종의 명을 받아 물시계 ‘자격루’를 만들었고, 해시계 ‘앙부일구’를 제작하여 왕궁뿐 아니라 도성의 길목마다 설치했다. 시간은 곧 국가 운영의 질서였고, 농민들에게는 씨앗을 뿌리고 거두는 삶의 기준이었다.

그의 발명은 여기서 멈추지 않았다. 혼천의, 간의와 같은 천문 관측 기구를 만들었고, 이천이 주도한 금속활자 갑인자의 제작에도 참여했다. 장영실은 단순한 기술자가 아니라, 조선의 과학 인프라를 구축한 핵심 인물이었다. 그가 만들어낸 기구는 하늘의 질서를 파악하고, 국가의 시간을 세밀하게 관리하며, 글자를 빠르게 찍어내는 문화적 기반을 마련했다.

그의 공은 곧 벼슬로 이어졌다. 정5품 행사직에서 시작하여 정4품 호군으로, 나아가 정3품 대호군과 상호군까지 올랐다. 이는 조선 신분제에서 거의 불가능에 가까운 성취였다. 세종은 그를 향해 “재능을 귀히 여긴다”는 신념을 실천했고, 장영실은 그 기대에 응답했다. 그의 존재는 곧 세종 치세의 상징이기도 했다. 학문과 예술, 과학과 제도가 모두 백성을 향한 방향으로 흘러가던 시절이었다.

그러나 1446년, 세종의 어가(御駕)가 파손되는 사건이 일어나면서 장영실은 한순간에 추락했다. 책임을 물어 관직이 삭탈되었고, 이후 그는 역사 기록에서 완전히 사라졌다. 정확한 사후 행적은 전해지지 않지만, 충청남도 아산 인주면 문방리에 그의 가묘가 마련된 것은 후대가 그를 기억하기 위해서였을 것이다. 천재적인 발명가의 마지막이 이렇게 허무하게 끝났다는 사실은, 그의 삶에 씁쓸한 그림자를 드리운다.

그럼에도 장영실의 이름은 여전히 빛난다. 그는 과학과 기술이 지배층만의 권력이 아니라, 백성의 삶을 위한 도구가 될 수 있음을 보여주었다. 해와 달의 궤도를 기록한 기구는 농부의 일상을 지탱했고, 물시계는 관료제의 공정한 운영을 보장했다. 장영실의 과학은 권력 과시가 아닌, ‘생활 속 과학’이었다.

오늘날 우리는 다시 묻는다. 과학과 기술은 누구를 위해 존재하는가? 인공지능과 우주과학이 앞다투어 발전하는 지금, 기술이 소수의 권력이나 이윤만을 위한 것이라면, 그 끝은 허망할 것이다. 장영실의 유산은 명확하다. 과학은 사람을 위해, 백성을 위해 존재할 때 비로소 역사적 가치를 갖는다.

장영실은 단순한 발명가를 넘어, 시대의 질문을 우리에게 던진다. 그는 신분의 벽을 넘었으나 제도의 벽은 끝내 넘지 못했다. 그러나 오늘 우리는 그의 업적을 기리며, 신분이나 출발이 아니라 재능과 공헌으로 평가받는 사회를 만들어가고 있다. 과학이 권력과 결합할 때 생겨나는 긴장, 그리고 그것이 누구를 위해 쓰이는가 하는 물음은 여전히 유효하다.

장영실의 생애는 끝나지 않았다. 오히려 지금도 우리에게 살아 있는 질문으로 남아 있다.

(12kerren@gmail.com)

![[인물탐구] 조광규 대표, 경영과 예술을 잇는 다리](/_gallery/kced/202508/image-68a566e1dbd7c.png)